Sid Kaplan

Tirage : 25,4 x 20,3 cm

Signé par l'artiste au verso

Image : 30 x 20 cm

Tirage : 35,6 x 28 cm

Encadrement : 35 x 45 cm

Signé par l'artiste au verso

Image : 30 x 20 cm

Tirage : 35,6 x 28 cm

Encadrement : 35 x 45 cm

Signé et titré par l'artiste au recto

Image : 30 x 20 cm

Tirage : 35,6 x 28 cm

Encadrement : 35 x 45 cm

Signé et titré par l'artiste au recto

Image : 30 x 20 cm

Tirage : 35,6 x 28 cm

Encadrement : 35 x 45 cm

Signé et titré par l'artiste au recto

Image : 30 x 20 cm

Tirage : 35,6 x 28 cm

Encadrement : 35 x 45 cm

Signé et titré par l'artiste au recto

Image : 31,6 x 21 cm

Tirage : 35,6 x 28 cm

Signé, titré et daté par l'artiste au recto

Image : 21,2 x 32 cm

Tirage : 35,6 x 28 cm

Signé, titré et daté par l'artiste au recto

Image : 23,7 x 12,5 cm

Tirage : 23,7 x 12,5 cm

Encadrement : 20 x 40 cm

Signé par l'artiste au verso

Image : 35 x 35,5 cm

Tirage : 50,8 x 40,6 cm

Signé, titré et daté par l'artiste au recto

Image : 46,6 x 36,5 cm

Tirage : 50,8 x 40,6 cm

Signé, titré et daté par l'artiste au recto

Image : 30,8 x 20,8 cm

Tirage : 35,6 x 27,9 cm

Signé, titré et daté par l'artiste au recto

Image : 31,5 x 20,2 cm

Tirage : 35,6 x 27,9 cm

Signé, titré et daté par l'artiste au recto

Image : 32,3 x 21,4 cm

Tirage : 35,6 x 27,9 cm

Signé et titré par l'artiste au recto

Image : 33 x 20,8 cm

Tirage : 35,6 x 27,9 cm

Signé, titré et daté par l'artiste au recto

Image : 25,4 x 25,4 cm

Tirage : 35,6 x 27,9 cm

Signé, titré et daté par l'artiste au recto

Image : 31,3 x 20,5 cm

Tirage : 35,6 x 27,9 cm

Signé, titré et daté par l'artiste au recto

Image : 25 x 25,3 cm

Tirage : 25,8 x 26 cm

Signé, titré et daté au crayon à papier par l'artiste au verso

Presentation

Après avoir terminé ses études à l’école des arts industriels de Manhattan, Sid Kaplan enchaîna les petits boulots précaires dans le monde de la photographie de 1956 à 1962. « C’était l’occasion rêvée d’apprendre, d’affiner et de pratiquer mes compétences tout en étant payé, » déclare-t-il. Au bout de quelques années, il finit par décrocher un poste en tirage noir-et-blanc chez Compo, le labo photo le plus prestigieux de Manhattan.

Chez Compo, Sid Kaplan réalisa des tirages pour les plus grands photographes des cinquante dernières années, dont Philippe Halsman, Robert Capa, Weegee et la plupart des membres de Magnum. En 1968, Sid Kaplan quitta Compo pour devenir tireur indépendant. « Je passais ma vie dans la chambre noire et je ne faisais pas assez de photographie, » confie-t-il. C’est au 10 de la rue East 23 Street qu’il se construisit une chambre noire et installa sa boutique, où il réalisait des tirages « d’absolument tout ce qui passait la porte ».

Pendant plusieurs années, W. Eugene Smith occupait un appartement voisin, et Ralston Crawford vivait dans le quartier. En 1969, lorsque Ralph Gibson le présenta à Robert Frank, Sid Kaplan devint son tireur, une collaboration qui dura trente-cinq ans. Sid Kaplan vit sa clientèle s’élargir, avec notamment Allen Ginsberg, dont il devint le voisin lorsqu’il déménagea son studio Avenue A dans l’East Village. Depuis 1972, Sid est professeur à l’école des arts visuels de New York, où il enseigne le tirage noir et blanc en chambre noire.

Il a réalisé plus de 91 000 photographies, sans compter les pellicules qu’il a décidé de ne pas conserver.

Ses négatifs, planches contacts, et des tirages postérieurs de l’ensemble de ses photographies ont récemment été acquis par la bibliothèque de l’Emory University d’Atlanta.

Presse

Textes

Voir des images de Sid Kaplan est chose rare. Car ce photographe new-yorkais de 82 ans, qui tient encore studio et chambre noire dans l’East Village, a eu sa propre carrière escamotée par la légende encombrante de Mr Frank, comme il nomme celui dont il a produit, pendant trente-cinq ans, les tirages.

Robert Frank (1924-2019), auteur, en 1958, du livre culte « Les Américains » édité par le Français Robert Delpire, fut donc l’arbre qui cache la forêt. Et il eut beau déclarer : « Sid Kaplan est non seulement un excellent tireur, mais aussi un très grand photographe pas encore assez reconnu », rien n’y a fait. L’homme a dû attendre 2005 pour que des cimaises s’intéressent à l’œuvre de sa vie - quelques 96 000 images- leur offrant enfin exposition et reconnaissance.

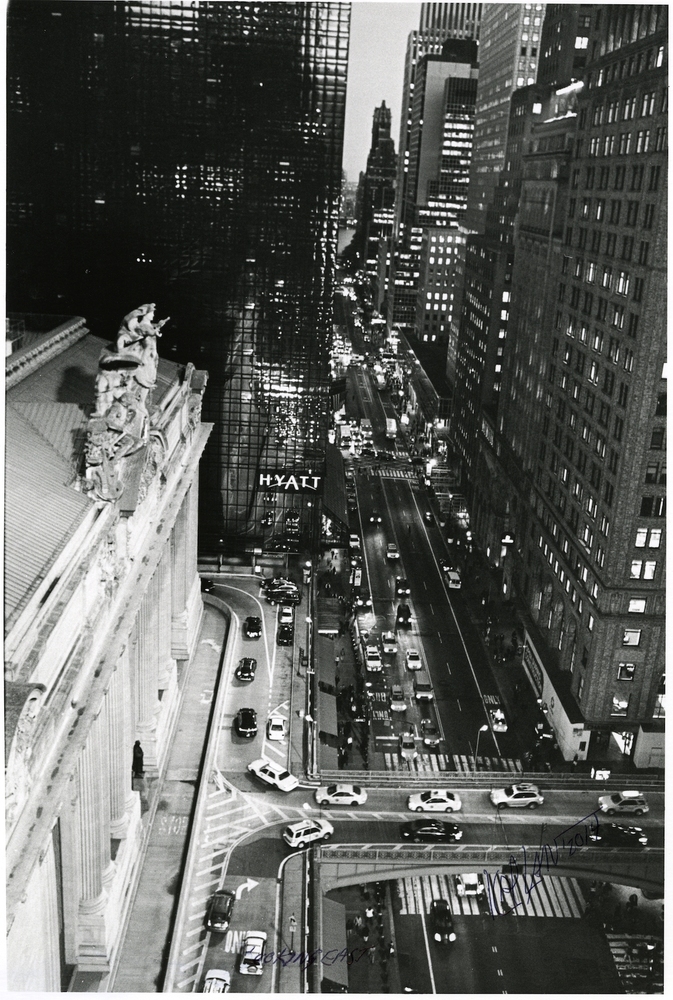

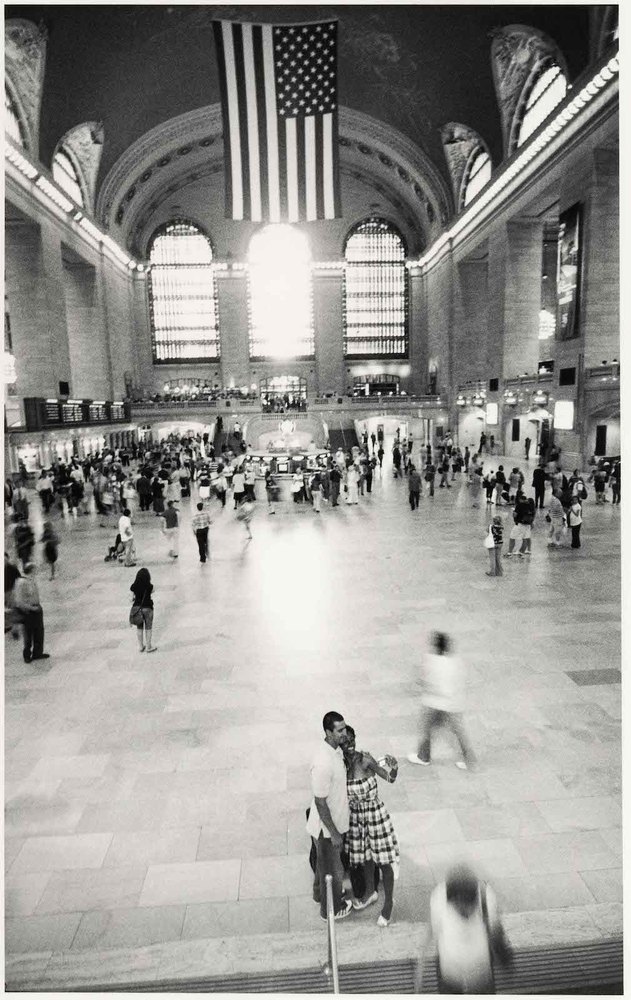

Vous allez succomber au charme et à l’énergie de la fameuse rue américaine. Mais comment ? Qu’est ce qui guide le regard de Sid Kaplan lorsque, traînant dans un bar new yorkais, il tombe sur un fumeur que surplombent trois écrans ? Lorsque la neige lui faisant le même effet que lorsqu’il était gosse, il sort, tout émoustillé, capter la magie de paysages urbains blanchis ? Lorsque deux ans durant, il photographie d’une fenêtre un carrefour situé à l’angle de Madison Avenue ? Lorsque pendant dix ans, il fixe, après les solstices d’hiver et d’été, le coucher du soleil, entre les gratte-ciels de Manhattan ?

On est loin du mitraillage de Gary Winogrand qui, outre les femmes, cadre, tant qu’il le peut, l’énergie, le flux, le bazar urbain. Loin de Lee Friedlander qui, influencé par Walker Evans, tente de donner vie à du paysage social. De Louis Faurer qui privilégie, chez des anonymes souvent croisés la nuit, la fragilité et le doute. De Diane Arbus dont les portraits révèlent le diable caché en chacun de nous.

Sid Kaplan ne photographie pas à la sauvette, il ne cherche pas davantage le nombre d’or. À sa galeriste Deborah Bell, il explique : « Pour moi, la meilleure façon de pratiquer la photographie, c’est de le faire pendant mon temps libre, comme Jacques-Henri Lartigue ou Alfred Stieglitz. Je n’ai jamais voulu en faire un boulot qui m’aurait mis à la merci des directeurs artistiques et des délais à respecter, je serais devenu dingue ». À son collègue, le tireur français Guillaume Geneste, auteur du livre «Le tirage à mains nues » paru, en cette rentrée, aux Éditions lamaindonne, il confirme : « Je savais que je ne voulais pas être en studio. Je voulais simplement être seul avec mon appareil et me promener pour faire mes propres photos ».

Où est né ce désir de photographie et quand ? Dans le Sud du Bronx, où sa famille juive issue d’Europe de l’Est, s’est exilée. Puis, le hasard faisant bien les choses, il rencontre Weegee à 14 ans. C’est là qu’il dit s’être retrouvé « hypnotisé, attiré comme par une drogue » en découvrant pour la première fois une image prenant forme dans le révélateur.

Eugene Smith devient son voisin. Ralph Gibson l’introduit auprès de Robert Frank, « un client qui paie ». Entre temps, le jeune homme, qui doit gagner sa vie, s’est mis à travailler pour « Compo », le laboratoire photographique le plus prestigieux de Manhattan. Là, il passe sa vie dans la chambre noire, mais en lavant, en glaçant, en séchant les tirages, son œil, à leur contact, n’en finit pas de se former.

Car il se frotte là à la crème des photographes de l’époque, de l’équipe de l’exposition « Family of Man » qui s’exporte dans le monde entier, à celle de la FARM (Farm Security Administration) à ceux de l’agence Magnum parmi lesquels Cornell Capa qui lui fait tirer les clichés de son frère Robert, à Lou Bernstein d’ICP, à Philippe Halsman, au poète Allen Ginsberg…

Nombre de ces photographes sont très engagés au sein de la Photo League, que la commission Mac Carthy dissoudra bientôt. Reporters ou photojournalistes, ils ont des préoccupations artistiques, mais aussi sociales. Ils veulent témoigner. Ce n’est pas le cas de Sid Kaplan. Élevé dans le Bronx, il a certes côtoyé la misère, il est certes imprégné de la culture juive d’Europe de l’Est, il ne quitte d’ailleurs guère le Lower East Side, mais ne se sent aucunement investi d’une mission. Si ce n’est de transmettre son génial savoir faire de tireur noir et blanc à l’École des Arts Visuels de New-York, où il est professeur.

Des lignes dans l’espace, de hautes lumières, les traces d’un New York disparu, une scène de rue avec gosses, un nuage qui passe… Sid Kaplan le documentariste se régale humblement de ce qui aurait ravi André Kertész. L’humain ne l’intéresse pas plus que cela. Il ne se prend pas la tête. Et surtout, il ne s’interdit rien. Il n’a pas peur de l’éclectisme qui, chez lui, est une force le maintenant loin, bien loin de l’anecdotique.

Magali Jauffret

Critique d’art