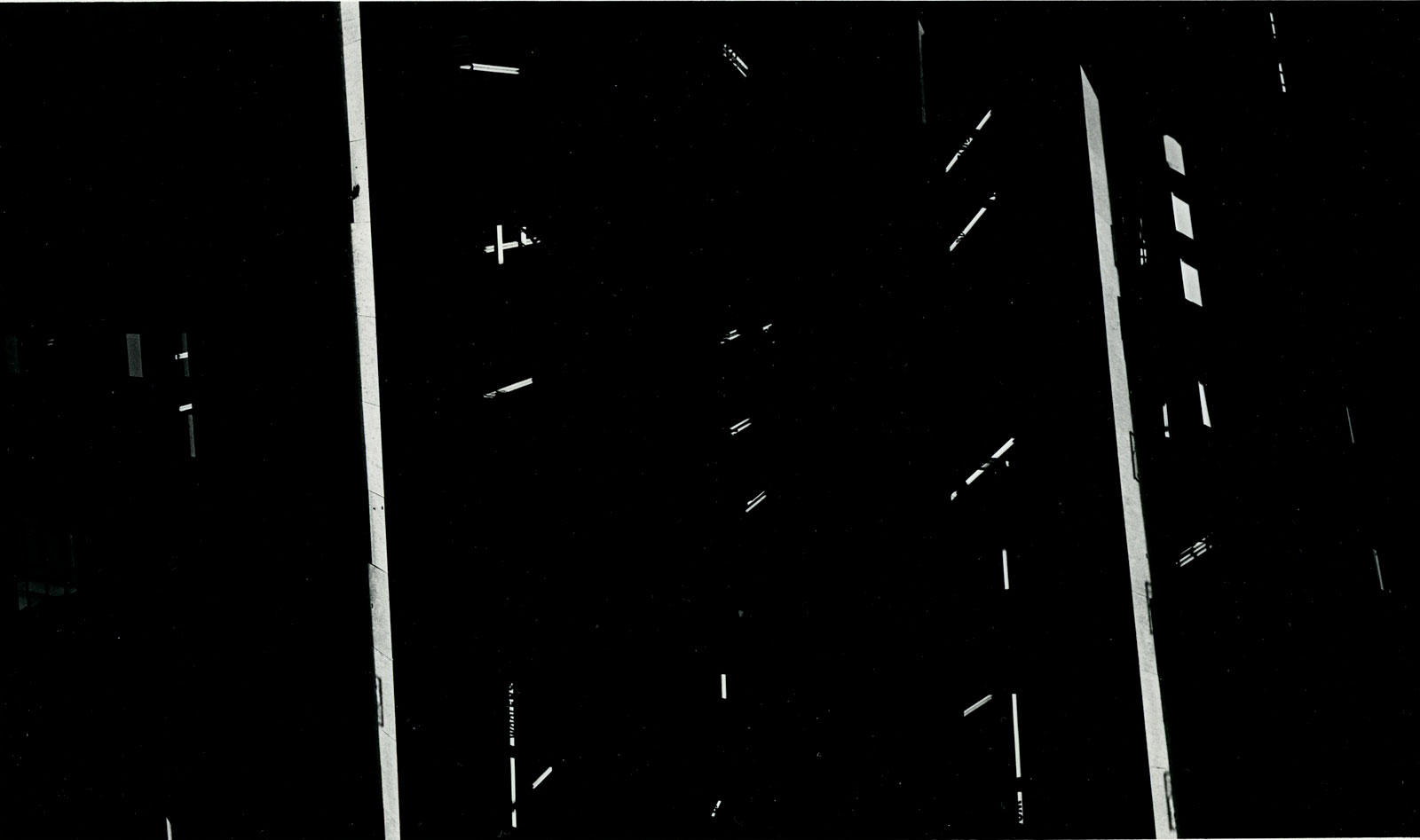

New York

Image : 20 x 30,2 cm

Tirage : 30 x 40 cm

Signé par l'artiste

Image : 20 x 30,2 cm

Tirage : 30 x 40 cm N° Inv. SW1502025 Cordialement.

Image : 19,3 x 29,3 cm

Tirage : 19,3 x 29,3 cm

Signé par l'artiste

Image : 19,3 x 29,3 cm

Tirage : 19,3 x 29,3 cm N° Inv. SW1502004 Cordialement.

Image : 24 x 30 cm

Tirage : 24 x 30 cm

Signé par l'artiste

Image : 24 x 30 cm

Tirage : 24 x 30 cm N° Inv. SW1502013 Cordialement.

Image : 20,1 x 29 cm

Tirage : 20,1 x 29 cm

Signé par l'artiste

Image : 20,1 x 29 cm

Tirage : 20,1 x 29 cm N° Inv. SW1502012 Cordialement.

Image : 21 x 28,6 cm

Tirage : 21 x 28,6 cm

Signé par l'artiste

Image : 21 x 28,6 cm

Tirage : 21 x 28,6 cm N° Inv. SW1502011 Cordialement.

Image : 19,1 x 28,8 cm

Tirage : 19,1 x 28,8 cm

Signé par l'artiste

Image : 19,1 x 28,8 cm

Tirage : 19,1 x 28,8 cm N° Inv. SW1502015 Cordialement.

Image : 19 x 28,7 cm

Tirage : 19 x 28,7 cm

Signé par l'artiste

Image : 19 x 28,7 cm

Tirage : 19 x 28,7 cm N° Inv. SW1502010 Cordialement.

Image : 20,1 x 29,5 cm

Tirage : 20,1 x 29,5 cm

Signé par l'artiste

Image : 20,1 x 29,5 cm

Tirage : 20,1 x 29,5 cm N° Inv. SW1502006 Cordialement.

Image : 22,5 x 29 cm

Tirage : 22,5 x 29 cm

Signé par l'artiste

Image : 22,5 x 29 cm

Tirage : 22,5 x 29 cm N° Inv. SW1502008 Cordialement.

Image : 21 x 30 cm

Tirage : 21 x 30 cm

Signé par l'artiste

Image : 21 x 30 cm

Tirage : 21 x 30 cm N° Inv. SW1502014 Cordialement.

Image : 22,1 x 28,6 cm

Tirage : 22,1 x 28,6 cm

Signé par l'artiste

Image : 22,1 x 28,6 cm

Tirage : 22,1 x 28,6 cm N° Inv. SW1502009 Cordialement.

Image : 20 x 29,5 cm

Tirage : 20 x 29,5 cm

Signé par l'artiste

Image : 20 x 29,5 cm

Tirage : 20 x 29,5 cm N° Inv. SW1502002 Cordialement.

Image : 19 x 29 cm

Tirage : 19 x 29 cm

Signé par l'artiste

Image : 19 x 29 cm

Tirage : 19 x 29 cm N° Inv. SW1502001 Cordialement.

Image : 22,7 x 30 cm

Tirage : 30 x 40 cm

Signé par l'artiste

Image : 22,7 x 30 cm

Tirage : 30 x 40 cm N° Inv. SW1502024 Cordialement.

Image : 19,5 x 28,8 cm

Tirage : 19,5 x 28,8 cm

Signé par l'artiste

Image : 19,5 x 28,8 cm

Tirage : 19,5 x 28,8 cm N° Inv. SW1502019 Cordialement.

Image : 18,5 x 29 cm

Tirage : 18,5 x 29 cm

Signé par l'artiste

Image : 18,5 x 29 cm

Tirage : 18,5 x 29 cm N° Inv. SW1502005 Cordialement.

Image : 24 x 30 cm

Tirage : 24 x 30 cm

Signé par l'artiste

Image : 24 x 30 cm

Tirage : 24 x 30 cm N° Inv. SW1502021 Cordialement.

Image : 19 x 29,5 cm

Tirage : 19 x 29,5 cm

Signé par l'artiste

Image : 19 x 29,5 cm

Tirage : 19 x 29,5 cm N° Inv. SW1502017 Cordialement.

Image : 17,7 x 29,1 cm

Tirage : 17,7 x 29,1 cm

Signé par l'artiste

Image : 17,7 x 29,1 cm

Tirage : 17,7 x 29,1 cm N° Inv. SW1502016 Cordialement.

Image : 19,2 x 28,8 cm

Tirage : 19,2 x 28,8 cm

Signé par l'artiste

Image : 19,2 x 28,8 cm

Tirage : 19,2 x 28,8 cm N° Inv. SW1502022 Cordialement.

Image : 18,6 x 29 cm

Tirage : 18,6 x 29 cm

Signé par l'artiste

Image : 18,6 x 29 cm

Tirage : 18,6 x 29 cm N° Inv. SW1502018 Cordialement.

Image : 19,1 x 28,3 cm

Tirage : 19,1 x 28,3 cm

Signé par l'artiste

Image : 19,1 x 28,3 cm

Tirage : 19,1 x 28,3 cm N° Inv. SW1502003 Cordialement.

Image : 18,8 x 28,7 cm

Tirage : 18,8 x 28,7 cm

Signé par l'artiste

Image : 18,8 x 28,7 cm

Tirage : 18,8 x 28,7 cm N° Inv. SW1502023 Cordialement.

Image : 22,6 x 29 cm

Tirage : 22,6 x 29 cm

Signé par l'artiste

Image : 22,6 x 29 cm

Tirage : 22,6 x 29 cm N° Inv. SW1502007 Cordialement.

Image : 23 x 13,7 cm

Tirage : 22,5 x 18 cm

Cachet et annotations de l'artiste

Image : 23 x 13,7 cm

Tirage : 22,5 x 18 cm N° Inv. RM1502002 Cordialement.

Image : 22,7 x 15,5 cm

Tirage : 25,4 x 20,4 cm

Signé, numéroté et annoté au crayon par l'artiste et tampon RKM Archive au verso

Image : 22,7 x 15,5 cm

Tirage : 25,4 x 20,4 cm N° Inv. RM1502001 Cordialement.

Image : 22,7 x 15,5 cm

Tirage : 22,7 x 15,5 cm sur carton 28 x 35,7 cm

Signé par l'artiste au verso

Image : 22,7 x 15,5 cm

Tirage : 22,7 x 15,5 cm sur carton 28 x 35,7 cm N° Inv. RM1502003 Cordialement.

Image : 20,4 x 30,4 cm

Tirage : 27,7 x 35 cm

Signé au dos par l'artiste

Image : 20,4 x 30,4 cm

Tirage : 27,7 x 35 cm N° Inv. AG1512011 Cordialement.

Image : 14,7 x 22,4 cm

Tirage : 27,7 x 35 cm

Signé au dos

Image : 14,7 x 22,4 cm

Tirage : 27,7 x 35 cm N° Inv. AG1512010 Cordialement.

Image : 22,4 x 14,8 cm

Tirage : 27,7 x 35 cm

Signé au dos par l'artiste

Image : 22,4 x 14,8 cm

Tirage : 27,7 x 35 cm N° Inv. AG1512032 Cordialement.

Image : 29,8 x 44,5 cm

Tirage : 40 x 50 cm

Titré, daté et signé par l'artiste au verso

Image : 29,8 x 44,5 cm

Tirage : 40 x 50 cm N° Inv. TA1406097 Cordialement.

Image : 30 x 44,4 cm

Tirage : 40 x 50 cm

Titré, daté et signé par l'artiste au verso

Image : 30 x 44,4 cm

Tirage : 40 x 50 cm N° Inv. TA1406092 Cordialement.

Image : 21,1 x 31,4 cm

Tirage : 27,9 x 35,3 cm

Titré, daté et signé par l'artiste au verso

Image : 21,1 x 31,4 cm

Tirage : 27,9 x 35,3 cm N° Inv. TA1406039 Cordialement.

Image : 33,5 x 26,6 cm

Tirage : 40 x 50 cm

Signé au crayon sur le recto et tamponné au dos Abbot, Maine

Image : 33,5 x 26,6 cm

Tirage : 40 x 50 cm N° Inv. BA1406006 Cordialement.

Tirage : 40 x 50 cm

Signé au crayon sur le recto et tamponné au dos Abbot, Maine

Tirage : 40 x 50 cm N° Inv. BA1406007 Cordialement.

Image : 25 x 32 cm

Tirage : 38 x 48 cm

Image : 25 x 32 cm

Tirage : 38 x 48 cm N° Inv. BA1609011 Cordialement.

Image : 30,4 x 45,6 cm

Tirage : 40,5 x 50,7 cm

Encadrement : 45 x 60 cm

Tirage authentifié par Alex Haas, titulaire du droit moral

Image : 30,4 x 45,6 cm

Tirage : 40,5 x 50,7 cm

Encadrement : 45 x 60 cm N° Inv. EH1502003 Cordialement.

Tirage : 40 x 50 cm

Encadrement : 50 x 65 cm

Tirage authentifié par Alex Haas, titulaire du droit moral

Tirage : 40 x 50 cm

Encadrement : 50 x 65 cm N° Inv. EH1502001 Cordialement.

Image : 22,2 x 14,7 cm

Tirage : 27,7 x 35 cm

Signé au dos par l'artiste

Image : 22,2 x 14,7 cm

Tirage : 27,7 x 35 cm N° Inv. AG1512016 Cordialement.

Image : 14,7 x 22,4 cm

Tirage : 27,7 x 35 cm

Signé au dos par l'artiste

Image : 14,7 x 22,4 cm

Tirage : 27,7 x 35 cm N° Inv. AG1512026 Cordialement.

Image : 30 x 30 cm

Tirage : 40 x 50 cm

Signé et tamponné par John Maloof

Image : 30 x 30 cm

Tirage : 40 x 50 cm N° Inv. VM1501007 Cordialement.

Image : 30 x 30 cm

Tirage : 40 x 50 cm

Signé et tamponné par John Maloof

Image : 30 x 30 cm

Tirage : 40 x 50 cm N° Inv. VM1401009 Cordialement.

Image : 30 x 30 cm

Tirage : 40 x 50 cm

Signé et tamponné par John Maloof

Image : 30 x 30 cm

Tirage : 40 x 50 cm N° Inv. VM1501006 Cordialement.

Image : 30 x 30 cm

Tirage : 40 x 50 cm

Signé et tamponné par John Maloof

Image : 30 x 30 cm

Tirage : 40 x 50 cm N° Inv. VM1501003 Cordialement.

Image : 31,6 x 21,5 cm

Tirage : 35,5 x 28 cm

Signé par l'artiste

Image : 31,6 x 21,5 cm

Tirage : 35,5 x 28 cm N° Inv. HL1503005 Cordialement.

Tirage : 36,2 x 45,1 cm

Signé par l'artiste

Tirage : 36,2 x 45,1 cm N° Inv. HL1503001 Cordialement.

Image : 24 x 16,3 cm

Tirage : 35,5 x 27,7 cm

Signé par l'artiste

Image : 24 x 16,3 cm

Tirage : 35,5 x 27,7 cm N° Inv. HL1503004 Cordialement.

Tirage : 27,9 x 35,6 cm

Signé par l'artiste

Tirage : 27,9 x 35,6 cm N° Inv. HL1503002 Cordialement.

Image : 36,5 x 24,5 cm

Tirage : 50,5 x 40,5 cm

Signé par l'artiste

Image : 36,5 x 24,5 cm

Tirage : 50,5 x 40,5 cm N° Inv. HL1503003 Cordialement.

Image : 19 x 24 cm

Tirage : 28 x 35,2 cm

Signé par l'artiste

Image : 19 x 24 cm

Tirage : 28 x 35,2 cm N° Inv. HL1503006 Cordialement.

Image : 14,7 x 22,2 cm

Tirage : 27,7 x 35 cm

Signé au dos par l'artiste

Image : 14,7 x 22,2 cm

Tirage : 27,7 x 35 cm N° Inv. AG1512029 Cordialement.

Image : 30 x 45 cm

Tirage : 40 x 50 cm

Tirage authentifié par Alex Haas, titulaire du droit moral

Image : 30 x 45 cm

Tirage : 40 x 50 cm N° Inv. EH1502002 Cordialement.

Presentation

Nous avons le plaisir de présenter New York, une exposition collective avec des photographies de Berenice Abbott, Tom Arndt, Arlene Gottfried, Ernst Haas, Helen Levitt, Vivian Maier, Ray Metzker, Louis Stettner et Sabine Weiss. L’exposition présente des œuvres qui, par de multiples points de vue, rendent compte des spécificités de cette ville qui a toujours fasciné les photographes. Qu’ils y soient nés, s’y soient installés ou l’aient juste fréquentée régulièrement, chacun des artistes ici réunis propose un regard singulier, chaleureux, vibrant ou décalé, s’attachant à l’architecture, aux gens, à cette frénésie qui emplit cette métropole hors du commun.

Presse

Communiqué de Presse

« On peut distinguer trois New York. Celui de l’homme ou de la femme qui y est né(e), qui ne voit plus la ville et qui en a intégré l’immensité et l’effervescence comme des phénomènes naturels et inévitables. Il y a le New York des banlieusards – une ville dévorée chaque jour par des hordes de travailleurs qu’elle recrache le soir. Et puis il y a le New York de ceux qui sont venus d’ailleurs en quête de quelque chose ».

E.B White, Here is New York, 1949

New York a sans doute été la ville la plus photogénique du XXe siècle ou la plus inspiratrice pour cet art nouveau. Elle fut un lieu de naissance et d’épanouissement de la photographie d’abord strictement artistique prenant la ville moderne comme thème à l’égal de tout autre paysage célébré par la peinture. Le pictorialisme d’Alfred Stieglitz naquit ici quand la tradition du tableau de chevalet n’était ni ancré dans l’académisme ni dans la nouveauté des impressionnistes puis fauves ou cubistes. Mais c’est dans un tout autre climat que naquit la photographie documentaire dont nous voyons ici l’évolution depuis les premiers moments avec Berenice Abbott ou ses formes contemporaines avec Arlene Gottfried.

New York, ville d’immigration et de tension entre ses communautés ethniques (noirs, juifs, italiens, portoricains, hispaniques, blancs protestants, tamouls...) dispersées à travers les divers quartiers de ses cinq arrondissements (boroughs), a suscité des vocations chez ses jeunes garçons et filles, souvent plus heureux dans la rue qu’à l’école, et apprenant le métier de photographe armés d’une modeste boîte Kodak fixant sur la pellicule l’image de leur coin de rue et celle des passants, de toutes origines nationales et aux physionomies si diverses. Eux mêmes souvent enfants d’immigrés, nés ou ayant vécu dans un de ces boroughs : Helen Levitt, Louis Stettner, Arlene Gottfried à Brooklyn, Weegee né Arthur Fellig dans un des quartiers juifs, Vivian Maier, la plus européenne, dans le Bronx…

Dans le climat de la Dépression et de pauvreté que connut New York entre 1930 et 1940, certains de ces jeunes amateurs devinrent photographes militants et membres de la Photo League, groupe qui organisa le monde de la photographie à New York avec ses expositions, sa presse, son école, et élabora de véritables projets documentaires sur la ville en crise, ses rues, ses quartiers après quartiers : Midtown Tunnel Queens, Pitt Street, Lower East Side, Chelsea, Park Avenue et surtout Harlem devenu le ghetto noir. Ainsi furent tracés des itinéraires à travers la ville suivis par plusieurs générations de photographes, y compris ceux présentés ici. Quatre d’entre eux ont appartenu plus ou moins longtemps à ce groupe avant de s’en éloigner pour poursuivre un projet plus personnel : Berenice Abbott, Helen Levitt, Weegee et Louis Stettner. Berenice Abbott y eut une place à part tant par son acquis artistique et culturel (elle connut Eugene Atget à Paris et enseigna la photographie) que par son projet d’un véritable inventaire architectural de New York en perpétuel changement.

Avec la prospérité retrouvée dès 1941, le métier de photographe reconnu, l’immense marché des magazines illustrés et l’ouverture des grands musées à cet art nouveau, les photographes new-yorkais et les étrangers venus à New York ont donné au portrait de la ville un ton personnel. Ce projet, de nombreux photographes l’ont partagé, tant la ville s’imposait depuis le début du XXe siècle comme l’image de l’audace de son architecture et l’intensité de la vie publique de ses rues, peuplées des diverses communautés issues de l’incessante immigration.

C’est d’abord le New York architectural immuable et sans cesse changeant qui a inspiré aux photographes des images incontournables de quelques icônes.

Penn Station

Pour entrer dans New York, chaque matin, des centaines de milliers de commuters, banlieusards, empruntaient l’une des grandes gares. Longtemps, leur regard se porta sur l’immense horloge qui trônait dans le hall semi obscur sous l’immense véranda de Penn Station, la glorieuse gare construite en 1903 à l’image des Thermes de Caracalla à Rome et rasée en 1963 sans coup férir. Louis Stettner et Sabine Weiss savaient-ils qu’ils photographiaient après Berenice Abbott en 1930 et peu de temps avant sa destruction, ce carrefour de voyageurs et son horloge dessinant dans la lumière claire obscure jetée par ses vitraux la fine géométrie de ses chiffres romains. Berenice Abbott voulut saisir depuis un point de départ de ces commuters la voie de chemin de fer conduisant à cette même gare de Penn depuis l’autre côté de l’Hudson : « J’avais cet endroit dans ma tête depuis longtemps. C’était Hoboken et la ligne d’horizon se dessinait ainsi. Je voulais montrer les transports entrant dans la ville et plus tard, je pris l’autre côté, le centre de triage de Penn Station ».

Louis Stettner, familier avec l’image des hommes au travail dans les usines, s’est attardé aussi à Penn Station et a saisi l’image de la diversité de ces commuters. « Le banlieusard est de loin le plus étrange… Il travaille à New York et ne connaît de la ville que les horaires des trains et des bus – et l’itinéraire de sa pause déjeuner » (E.B White, Here is New York, 1949). Tous figés et s’occupant dans leur wagons avant la course en ville. Pour eux, le conducteur d’une locomotive massive, abstraite et floue se concentre sur la voie et les mènera à bon port comme tous les jours. Les trains vides ou en partance sont là, saisis dans la semi obscurité sur les voies situées à six mètres sous le grand hall et éclairées par de larges vitraux.

L’Empire State Building

L’icône immuable, bâtie en 1931 sur la Cinquième Avenue et Midtown, a longtemps été le toit du monde urbain et offrait le plus vaste point de vue sur Manhattan. Les photographes se sont emparés de ce mirador comme le touriste d’hier et d’aujourd’hui. Le premier à le photographier fut Lewis Hine montant le 25 Novembre 1930 dans une sorte de nacelle jusqu’au 100e étage pour documenter le travail des ouvriers acrobates. Le souvenir de Lewis Hine est sans doute présent dans la mémoire de tous les photographes présentés ici, tant par cet exploit que par ses enquêtes dans les taudis de la ville. Berenice Abbott, elle, grimpa quasi clandestinement à la nuit tombante pour saisir Manhattan inondé de la lumière des bureaux encore au travail : « J’avais fait un gros travail de préparation pour cette photo, allant jusqu’à mettre au point un révélateur spécial pour le négatif. Le temps de pose était de 15 minutes… J’étais postée à une fenêtre, et non au sommet de l’immeuble… Ils avaient toujours peur que les gens soient venus là pour se suicider…». Elle posa son grand appareil, un Universal Century 8 par 10 et prit la photo. Sabine Weiss a elle construit son image de l’Empire State depuis une rue latérale dessinant une perspective depuis une station de taxi accentuant ainsi l’immensité de la silhouette et la verticalité de New York. Mais à son tour, elle est montée dans un des gratte-ciel pour saisir Manhattan de nuit. Avec toujours cette impression enivrante de survoler la ville, ce qui est en principe interdit.

Le Flatiron

Un autre lieu les avait précédés dans l’imagerie des photographes, le Flatiron, très décrié à sa construction en 1902 pour son audace de premier gratte-ciel, et qu’Alfred Stieglitz a immédiatement saisi dans la lumière blafarde d’un jour de pluie, bien approprié à son goût du flou… Puis ce fut Edward Steichen… La liste ne fit que s’allonger. Berenice Abbott s’y prit à deux fois : « … cette version est la meilleure. Pour moi, il est clair que cet immeuble est plus beau vu de la rue et j’ai pris soin de choisir avec précision l’endroit où poser mon appareil. »

Brooklyn, le Brooklyn Bridge

Vous ne verrez pas l’ultime icône de New York, le pont de Brooklyn, mais le jeune noir assis sur un banc de Brooklyn Heights, la promenade de tous les amoureux de cette ville, découvre Manhattan et voit pour nous le pont. Louis Stettner nous a ouvert ce paysage à travers les yeux d’un habitant ou d’un promeneur de Brooklyn, lieu du foisonnement ethnique et culturel de New York où sont nés trois des photographes présentés ici : Louis Stettner lui-même, Helen Levitt et Arlene Gotfried.

De ce même lieu, en 1930, un jeune photographe, Walker Evans, armé d’un simple appareil de touriste à soufflet, mono objectif, a saisi la gigantesque silhouette de fer et de pierre du tablier noir du Brooklyn Bridge traversant l’East River, contribuant à la naissance de la photographie du paysage urbain moderne.

La foule des rues, la Street Photography se perpétue à New York

Malgré l’alternance entre la prospérité des années 1940 à 1960 et la crise financière et sociale des années 1970 à 1980 puis la lente disparition de l’ancienne ordonnance des rues et des avenues « qui remplissaient les quartiers sans laisser le moindre espace de libre » (New York 1960, collectif), la vie des quartiers et le foisonnement des rues ont survécu.

Photographier la rue ? : « …Il s’agit de tout espace public où le photographe puisse photographier des sujets qu’il ne connaît pas et qui, dans la mesure du possible, ignorent sa présence.

En même temps, cette rue, qui devient elle-même sujet, sera traitée presque comme si elle avait sa propre personnalité, imposant son caractère (parfois dans un rapport de séduction) à tout photographe qui voudrait se l’approprier.

Les photographes eux-mêmes ont des sensibilités bien différentes, difficile de passer outre l’individualité de chacun. » (Colin Westerbeck & Joel Meyerowitz, Bystander, A History of Street Photography).

Chacun, chacune aura son projet et son regard sur la rue : Helen Levitt, armée d’un Leica qui confère rapidité et mobilité, improvisait : « J’y allais et prenais une photo, je suivais ce que mes yeux remarquaient, j’essayais de capturer avec mon appareil ce que les autres verraient. » Une large contribution des femmes !

Les ethnologues, comme les photographes, ont compris qu’une femme est mieux acceptée qu’un homme pour observer autrui dans son attitude naturelle. Moins de méfiance, moins de retenue d’un côté, plus d’attention apparente et d’intérêt pour l’individu singulier de l’autre. Ainsi, semble-t-il, opérèrent Berenice Abbott, Helen Levitt, Vivian Maier, Sabine Weiss ou Arlene Gottfried. Qu’elles soient natives de New York ou étrangères.

Les enfants furent les sujets les plus accueillants, même dans les quartiers où régnait une tension entre communautés. La rue est leur domaine, jouant là où toute autre personne court vers son occupation et fuirait la photographe. Ils n’ont pas peur, ne se demandent pas pourquoi on veut les prendre en photo, n’y voient aucune forme d’intrusion ou indiscrétion et espèrent une récompense. Leur famille serait moins bien disposée surtout si l’on tentait de pénétrer chez eux. Ici, aucune photo d’intérieur permettant à Sabine Weiss de demander aux sujets de recommencer la pause, comme elle aimait à le faire, peut-être comme Robert Doisneau. Elle qui photographia tout autant les enfants de Paris avoue sa malice : « J’ai évidemment un contact amusant avec les enfants, j’aime… les mettre au défi de faire quelque chose et rigoler avec eux… on ne peut pas faire ça avec les adultes ».

Helen Levitt a pénétré l’univers des enfants comme un monde de jeu et de rire (son goût pour les dessins à la craie). C’était un monde à part, surtout dans les années où la rue était à tous : « Les quartiers ont changé. Il n’y a plus d’enfants partout. Dans les années 1930, on voyait plein d’enfants jouer dans la rue. Il se passait plein de choses dans les rues, pas seulement les enfants. L’été, les gens vivaient dans la rue. Ils n’avaient pas la climatisation. Tout le monde s’installait dehors, sur le perron ou sur des chaises. »

Toutes deux ont contribué au projet pacifique et humaniste Family of Man des années 1950 où les enfants sont omniprésents, notamment sur une double page de ce catalogue le plus vendu au monde où figurent côte à côte des photos d’Helen Levitt et de Sabine Weiss.

Les rencontres inopinées et les inclassables

Une fois encore Vivian Maier intrigue par les portraits qu’elle saisit dans les rues. L’enfant noir en costume du dimanche, sortant peut-être du temple, étonne moins par sa bonne volonté à l’égard de la photographe que par l’image rassurante qu’il offre de sa communauté. Le coup d’éclat, c’est la star Lena Horne, semblant se prêter avec tant de grâce à l’objectif ! Fait-elle inopinément son métier de vedette ? Elle née à Bedford-Stuyvesant à Brooklyn, métis de classe supérieure « posant » dans sa resplendissante beauté de vedette de cinéma et de night club mais qui allait bientôt figurer sur les listes noires des proscrits du spectacle pour son activisme anti-raciste. Dans une autre rue, c’est une femme blanche au chignon sophistiqué vue de dos qui ignore peut-être la présence de la photographe.

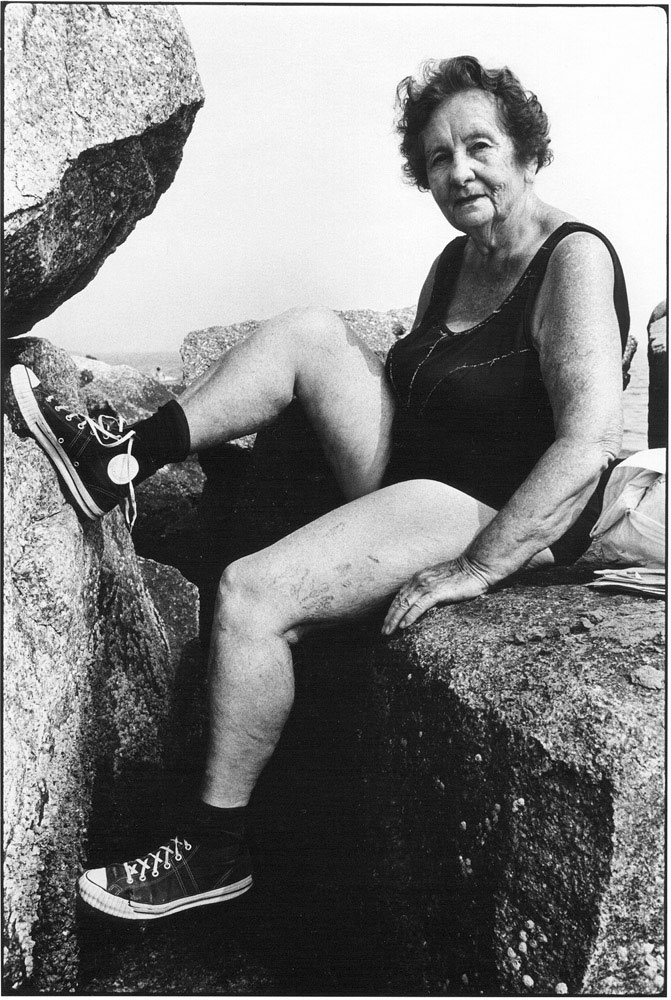

Arlene Gottfried a fait d’autres rencontres. Elle parcourt sans cesse la ville à travers ses quartiers populaires, le Lower East Side, Brooklyn et Queens, photographie des gens qu’elle ne connaît pas, avec une attention particulière à ceux que la gentrification de ces faubourgs tend à rejeter au loin. Elle veut montrer la singularité de ces gens ordinaires, surtout des femmes âgées, libres de toute contrainte de comportement ou de tenue vestimentaire. S’affichant sans gêne voire avec audace dans les rues ou les plages en diverses compagnies parfois improbables. Nous sommes là dans les lieux de divertissement populaire par excellence, de Coney Island cher à Weegee au quartier russe proche, avec ses bars et restaurants visités par Tom Arndt.

Débordée par la vie intense de la rue et de la ville, Gottfried se veut « une défenseuse sereine des hôtes vibrants et menaçants d’un ancien New York qui disparaît ».

Les petits métiers, une ville du vêtement

Parcourant les rues où chaque quartier traversé a son caractère propre, Sabine Weiss a rencontré les petits métiers urbains. Ainsi fleurit l’activité artisanale de première nécessité après l’alimentation, les métiers du vêtement. Ici, la gréviste noir du Garment District (le Sentier de New York), stoïque et résolue, sur fond de silhouette du mannequin sculptural en robe de soirée. Çà et là, d’autres travailleurs du vêtement, chargés de charrier des portants de robes de soirée blanches à travers Manhattan. Sur Little Italy ou Orchard Street, l’ancienne rue des immigrés juifs, le « coin des affaires » des vêtements d’enfants. On imagine les dialogues.

La nuit

New York est une ville qui vit 24 heures sur 24, comme si les équipes se relayaient les unes après les autres (night shift), pour que rien ne s’arrête avec l’obscurité : « L’autre soir, je regardais la 42e rue, semblable à un tube qui s’amenuise en direction du nord… Les enseignes de Broadway sont notre folklore à nous, gravé sur le ciel en lettres de feu… Quand je m’engage sur Broadway de nuit, me laissant envelopper par son tumulte éclatant, j’ai envie de crier de joie, c’est un spectacle plein d’allégresse et de beauté. Je rejoins le flot de ceux qui jouissent de la vie. » (Anonyme, Broadway, Atlantic Review, Juin 1920) Là, Sabine Weiss n’a pas manqué de se mêler à la foule grouillante de Times Square parmi les silhouettes de tous ceux qui, venus ici de partout, pensent qu’ils sont chez eux là, « dans le vrai New York », comme l’a observé le moderne flâneur de New York, William Helmreich. Des policiers débonnaires veillent, ils ne sont pas encore sur la brèche comme ceux que suivait Weegee chaque nuit. Pendant ce temps, Tom Arndt a suivi d’autres travailleurs de la nuit, ceux qui font « le sale boulot », nettoyer les débris laissés par les fêtards du 4 Juillet, la fête nationale.

Un univers de formes visuelles

La rue n’est plus une réalité évidente de formes identifiables par le passant mais une construction de formes mouvantes. Ray K. Metzker, formé à l’école de la discipline artistique rigoureuse de l’Institut of Design de Chicago (le Bauhaus transplanté aux États-unis) voulut explorer avec son appareil, dans les rues de New York, après celles de Chicago, « les possibilités visuelles du flou, de la mise au point, de la perspective, du cadrage et de la lumière » (Lloyd C. Engelbrecht, Taken by Design, Educating The Eye, 2002). Un projet plus formel que documentaire.

Autre immigré à être happé par New York, Ernst Haas a opté pour la couleur : la rue n’est plus le simple espace public des interactions entre personnes, mais une géométrie de formes vues comme à travers un kaléidoscope : le pare brise d’une voiture, des enseignes au graphisme rudimentaire, ou encore une autre voiture surgie au milieu de la fumée du chauffage urbain.

Pour conclure, reprenons les propos de John Szarkowski, le célèbre conservateur qui a régné pendant près de trente ans sur le département photo du Museum of Modern Art (MoMA). Dans la préface de son exposition « New Documents », il écrivait en 1967 :

« La plupart des photographes de la génération précédente qui pratiquaient la photographie documentaire (Lewis Hine, Berenice Abbott, Walker Evans, ndlr), appellation nouvelle à l’époque, mettaient la photo au service d’une revendication sociale. Leur but était de montrer ce qui n’allait pas dans le monde afin de persuader leurs contemporains de faire bouger les choses. Ces dix dernières années, une nouvelle génération de photographes a donné à cette approche du documentaire un tour plus personnel. Leur volonté n’est plus de changer la vie, mais de la connaître. Leur travail trahit un penchant affectueux pour les failles de notre société. Ils aiment le monde tel qu’il est, malgré sa violence, car c’est une source d’émerveillement et de fascination dont les incohérences ne les empêchent pas d’en apprécier la valeur… »

Henri Peretz

Professeur de sociologie à l’Université Paris VIII

Historien de la photographie